托育机构质量评估标准

Evaluation standards for quality of childcare institutions

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

前 言

本标准由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心负责技术审查和技术咨询、负责协调和格式审查,由国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司负责业务管理、法规司统筹管理。

本标准起草单位:中国儿童中心、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、中国教育科学研究院、教育部基础教育质量监测中心、首都师范大学学前教育学院、复旦大学公共卫生学院、北京中基智库咨询有限公司、中国儿童中心家庭养护支持中心、中国儿童中心实验幼儿园、中国科学院幼儿园、九曜教育咨询集团、北京真爱幼幼教育科技有限公司。

本标准主要起草人:丛中笑、杨彩霞、杨印、郑党、张玲玲、王春菊、刘昊、刘钰心、王晓洁、徐轶群、王素梅、张星星、陈玲、童连、李青颖、马菁、王瑛、史亚娟、李晋红、张云运、钟颖、薛扬、李红、罗娟、丁晓函、王慧、赵以燕、葛丽君、郭爱。

托育机构质量评估标准

1 范围

本标准规定了托育机构的办托条件、托育队伍、机构管理、保育照护、安全保障、卫生保健、养育支持等内容。

本标准适用于为婴幼儿提供全日托照护服务的托育机构。提供半日托、计时托、临时托等照护服务的托育机构可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 6675 玩具安全

GB/T 18883 室内空气质量标准

JGJ 39 托儿所、幼儿园建筑设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

托育机构 childcare institutions

由单位机构(如事业单位、社会组织、企业等)或个人举办,由专业人员为3岁以下婴幼儿提供托育服务的机构。

3.2

托育工作人员 childcare providers

托育机构中的所有工作人员。托育工作人员包括托育机构负责人、保育人员、保健人员、保安人员、炊事人员等。

3.3

保育人员 carers

在托育机构中通过创设适宜环境,合理安排一日生活和活动,为3岁以下婴幼儿提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会,促进婴幼儿身体和心理全面发展的托育服务人员。

3.4

照护服务 childcare service

根据婴幼儿发展的年龄特点和个体差异,由托育工作人员在托育机构直接或间接为3岁以下婴幼儿提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习等方面的专业照料服务,为家庭和社区提供科学育儿指导服务,促进婴幼儿身体和心理的全面发展。

4 总则

4.1 坚持安全健康第一

托育机构应首先保障婴幼儿的权利、安全和身心健康。

4.2 突出以婴幼儿为本

托育机构应尊重婴幼儿成长特点和发育规律,顺应天性,关注发展的整体性和差异性,使婴幼儿积极主动、健康愉快地发展。

4.3 注重科学照护

托育工作人员应遵循婴幼儿科学养育规律,合理安排婴幼儿的生活和活动,提供安全、卫生、充满关爱的托育环境与服务,充分满足婴幼儿的情感需要。

4.4 加强协同育儿

托育机构应与家庭、社区密切合作,与社区卫生健康、教育、妇联、公安、消防等部门密切合作。

5 办托条件

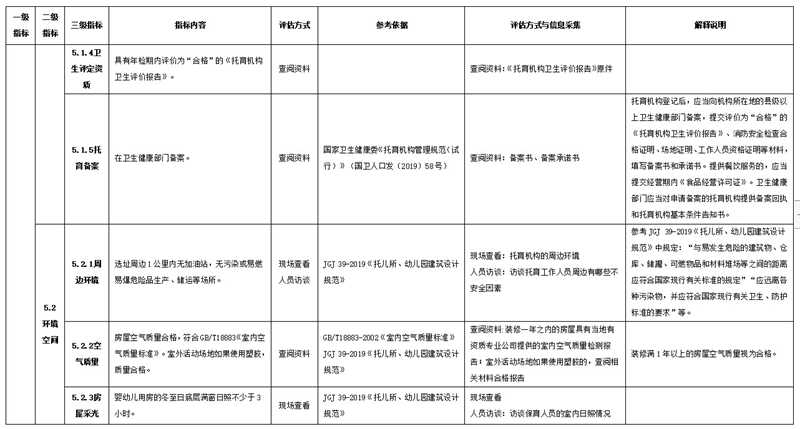

5.1 托育资质

5.1.1 应取得营业执照,营业范围包含托育服务或3岁以下婴幼儿照护服务。

5.1.2 应符合当地消防检查的规范和标准。

5.1.3 自制餐的托育机构,应具有经营期内《食品经营许可证》;外送餐的托育机构,应与具有《食品经营许可证》(主体业态标注“集体用餐配送单位”字样)的单位签订送餐合同,应配有相应的备餐间。

5.1.4 具有年检期内评价为“合格”的《托育机构卫生评价报告》。

5.1.5 在卫生健康部门备案。

5.2 环境空间

5.2.1 选址应远离各种污染源和不安全环境,如加油站、易燃易爆危险品生产、储运等场所。

5.2.2 房屋空气质量应合格,符合现行国家标准GB/T18883《室内空气质量标准》。室外活动场地如果使用塑胶,质量应合格。

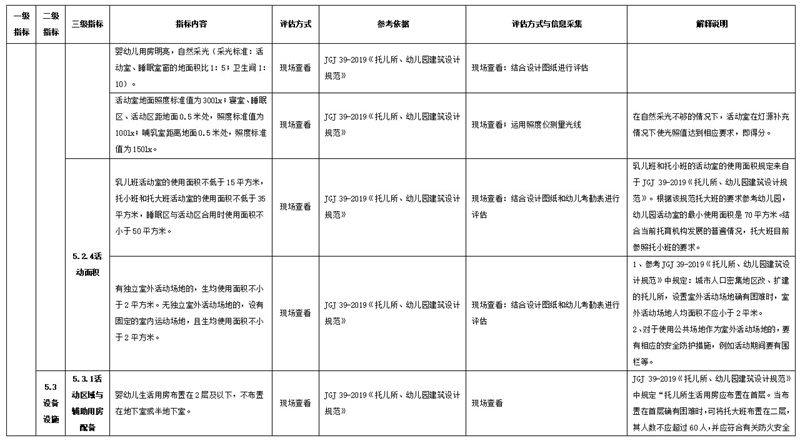

5.2.3 为婴幼儿提供与生活游戏相适宜的室内外活动场所,面积适宜、天然采光、光照时间充足,应符合现行行业标准JGJ 39《托儿所、幼儿园建筑设计规范》。

5.3 设备设施

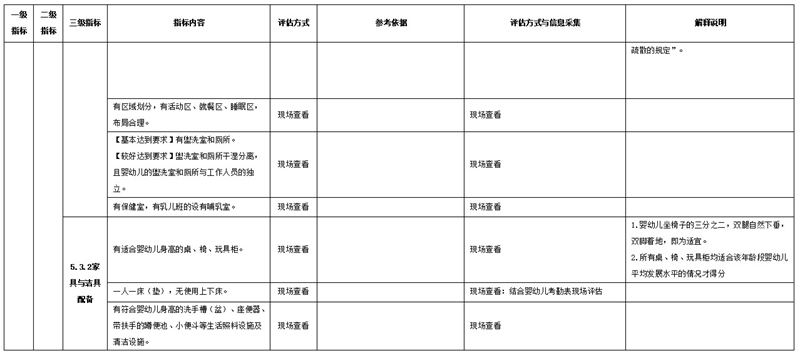

5.3.1 设有满足婴幼儿生活游戏的活动区域及适当的辅助用房,婴幼儿生活用房应布置在2层及以下、不布置在地下室或半地下室。

5.3.2 应配置符合婴幼儿年龄特点和安全卫生要求的生活设施设备。

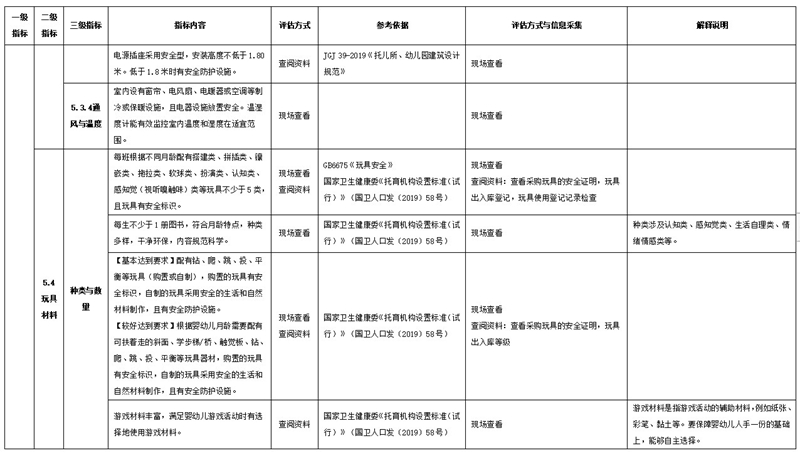

5.3.3 婴幼儿的生活和游戏空间应安全,地面、窗户、防护栏、家具、家电等设备设施符合现行行业标准JGJ 39《托儿所、幼儿园建筑设计规范》。

5.3.4 婴幼儿用房通风,温度和湿度适宜,符合现行行业标准JGJ 39《托儿所、幼儿园建筑设计规范》。

5.4 玩具材料

5.4.1 配备适合婴幼儿不同月龄的玩教具,数量充足、多样,具有安全标识,符合现行国家标准GB6675《玩具安全》。

5.4.2 鼓励结合地域特点和婴幼儿特点,利用自然材料或生活材料自制玩教具,玩教具安全、环保。

5.4.3 配备适合婴幼儿不同月龄的图书,数量充足,种类多样,内容规范科学。

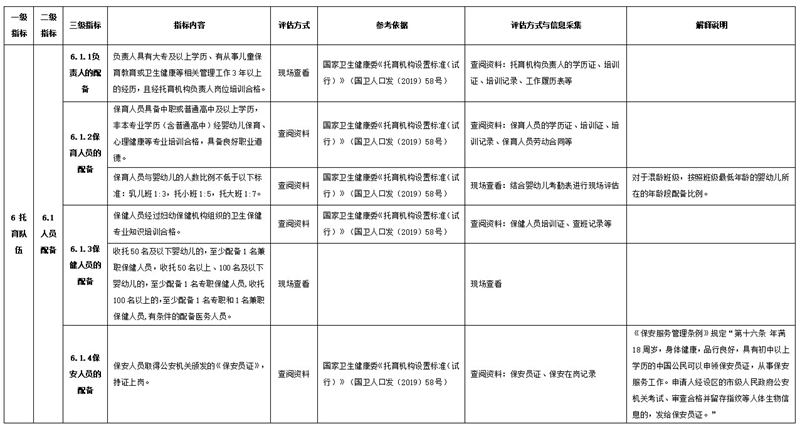

6 队伍建设

6.1 人员配备

6.1.1 负责人应具有大专及以上学历、有3年以上的从事儿童保育教育或卫生健康等相关管理工作经历,且经托育机构负责人岗位培训合格。

6.1.2 保育人员应具有中职或普通高中及以上学历,非本专业学历(含普通高中)经婴幼儿保育、心理健康等专业培训合格,具备良好职业道德。保育人员与婴幼儿的人数比例不低于以下标准:乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7。

6.1.3 保健人员应经过妇幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训合格。收托50名及以下婴幼儿的,至少配备1名兼职保健人员,收托50名以上、100名及以下婴幼儿的,至少配备1名专职保健人员,收托100名以上的,至少配备1名专职和1名兼职保健人员,有条件的配备医务人员。

6.1.4 保安人员应取得公安机关颁发的《保安员证》,持证上岗。

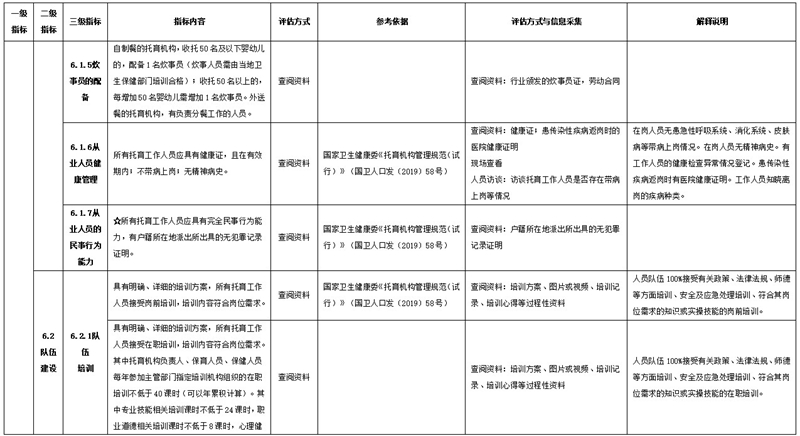

6.1.5 自制餐的托育机构,收托50名及以下婴幼儿的,应配备1名炊事员(炊事人员由当地卫生保健部门培训合格);收托50名以上的,每增加50名婴幼儿应增加1名炊事员。外送餐的托育机构,应有负责分餐工作的人员。

6.1.6 所有托育工作人员应具有健康证,且在有效期内;不带病上岗;无精神病史。

6.1.7 所有托育工作人员应具有完全民事行为能力,有户籍所在地派出所出具的无犯罪记录证明。

6.2 队伍建设

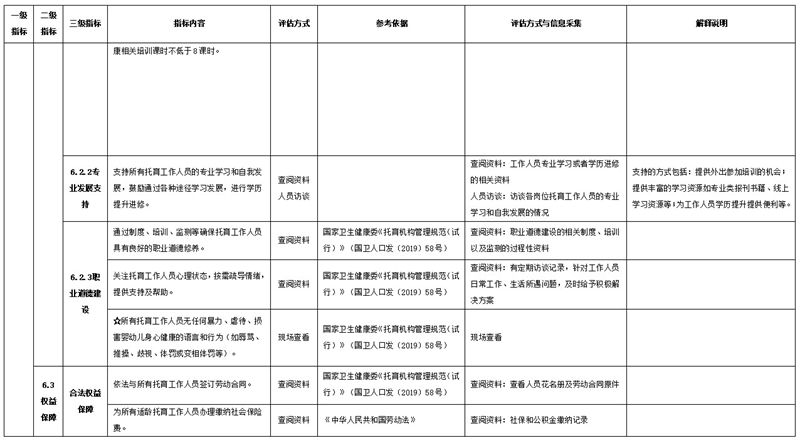

6.2.1 具有明确、详细的培训方案,所有托育工作人员接受岗前培训和在职培训,培训内容符合岗位需求。

6.2.2 支持所有托育工作人员的专业学习和自我发展,鼓励通过各种途径学习发展,进行学历提升进修。

6.2.3 通过制度、培训、监测等确保托育工作人员具有良好的职业道德修养。关注托育工作人员心理状态,按需疏导情绪,提供支持及帮助。

6.2.4 所有托育工作人员应无任何暴力、虐待、损害婴幼儿身心健康的语言和行为(如辱骂、推搡、歧视、体罚或变相体罚等)。

6.3 权益保障

6.3.1 应依法与所有托育工作人员签订劳动合同。

6.3.2 应为所有适龄托育工作人员办理缴纳社会保险费,工资按月足额及时发放。

7 机构管理

7.1 文化建设

7.1.1 注重文化建设,有明确的办托理念,以及正确的照护理念。

7.1.2 营造体现办托理念的自然环境和人文环境,并将办托理念与托育机构的日常管理、婴幼儿照护服务及托育工作人员的培训工作等方面融合。

7.1.3 鼓励机构在办托过程中积极参与相关部门组织的帮扶项目,获得区级及以上国家党、政机关授予或卫生健康部门认可的荣誉。

7.2 组织架构与岗位职责

7.2.1 设置科学的组织架构。组织架构包括但不限于党团组织、行政管理、保育照护、卫生保健、后勤保障与安全等。

7.2.2 所有托育工作人员岗位职责明确。

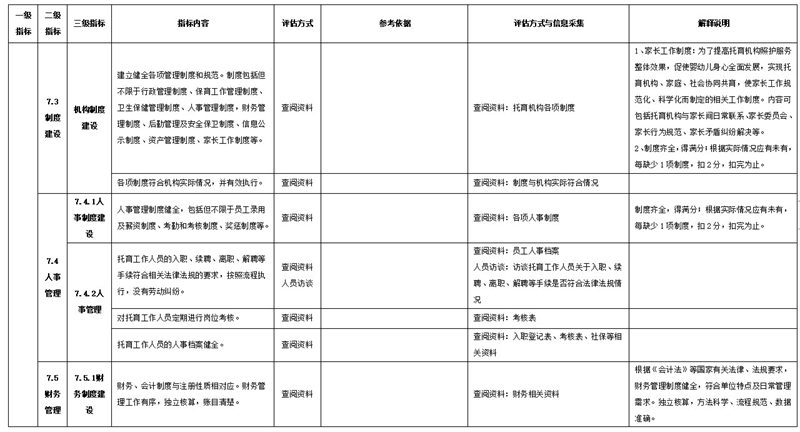

7.3 制度建设

7.3.1 建立健全各项管理制度和规范。制度包括但不限于行政管理制度、保育工作管理制度、卫生保健管理制度、人事管理制度、财务管理制度、后勤管理及安全保卫制度、信息公示制度、资产管理制度、家长工作制度等。

7.3.2 各项制度符合机构实际情况,并有效执行。

7.4 人事管理

7.4.1 人事管理制度健全,包括但不限于员工录用及薪资制度、考勤制度、奖惩制度等。

7.4.2 人事管理符合法律法规的要求,定期进行岗位考核,人事档案健全。

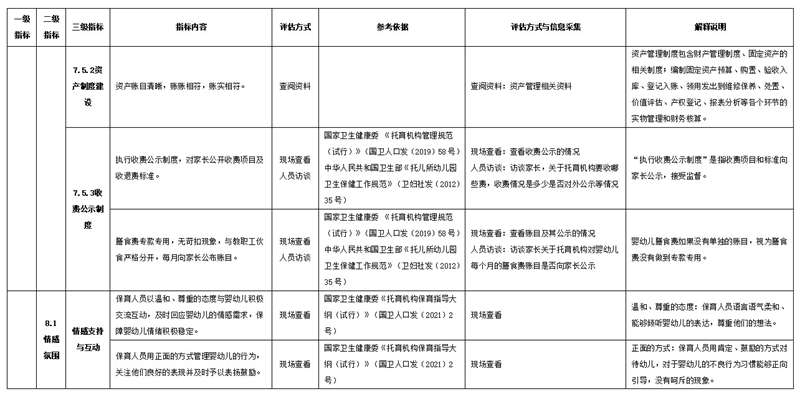

7.5 财务管理

7.5.1 财务、会计制度应与注册性质相对应,财务管理工作有序,独立核算,账目清楚。

7.5.2 资产账目清晰,账账相符,账实相符。

7.5.3 执行收费公示制度,对家长公开收费项目及收退费标准。

7.5.4 膳食费应专款专用,每月向家长公布账目。

8 保育照护

8.1 情感氛围

创设安全、宽松、快乐的情感氛围,在生活照料过程中积极与婴幼儿互动。

8.2 生活照料

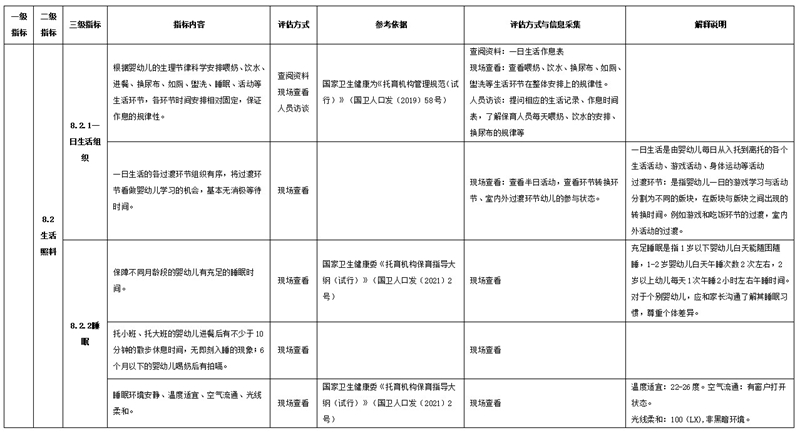

8.2.1 根据婴幼儿的生理节律科学安排喂奶、饮水、进餐、换尿布、如厕、盥洗、睡眠、活动等生活环节,各环节时间安排相对固定,保证作息的规律性。

8.2.2 一日生活的各过渡环节组织有序,将过渡环节看做婴幼儿学习的机会,基本无消极等待时间。

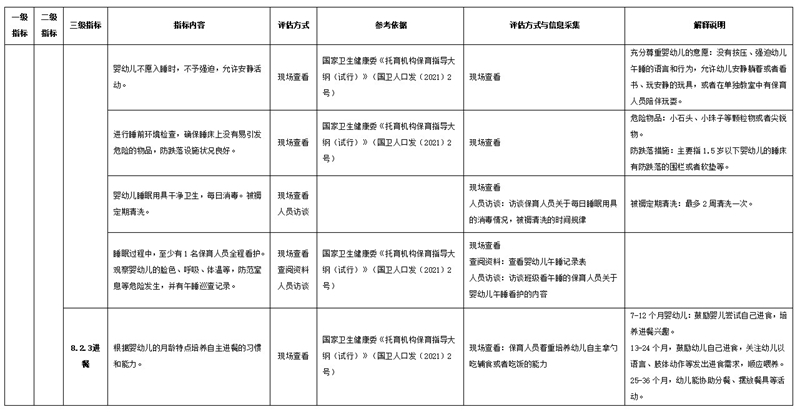

8.2.3 应为婴幼儿提供适宜、安全的睡眠环境,保障婴幼儿有充足的睡眠时间,婴幼儿睡眠期间做好巡视和照护。

8.2.4 根据婴幼儿月龄特点顺应喂养,引导婴幼儿均衡膳食、规律就餐,为婴幼儿创设卫生、有序的的进餐环境并加强进餐看护,培养婴幼儿初步的良好饮食行为和习惯。

8.2.5 根据婴幼儿月龄特点和发展水平,提供自我照料的机会,鼓励婴幼儿发展生活自理技能,培养良好卫生习惯。

8.3 发展支持

8.3.1 制定活动计划,为开展的各项活动拟定明确的目标,涵盖身体发育、动作、语言、认知、情感与社会性等方面,内容全面、相对均衡、贴近婴幼儿生活、贴近自然。活动计划符合婴幼儿的月龄特点,以自由活动为主。

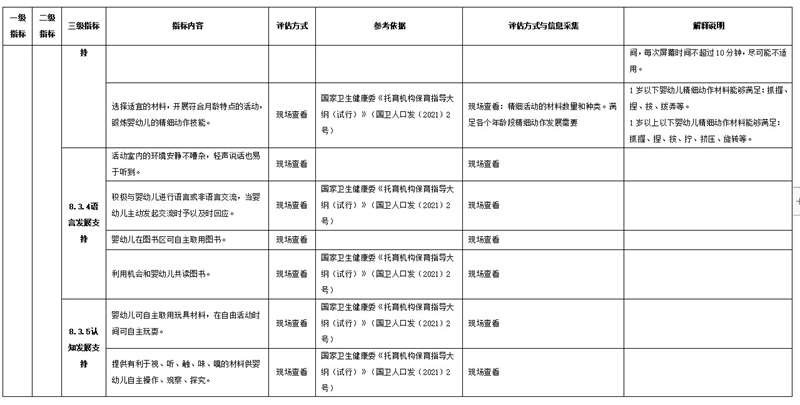

8.3.2 根据婴幼儿月龄特点和兴趣投放便于操作的活动材料,并及时调整更新。

8.3.3 婴幼儿每日户外活动应不少于2小时,寒冷、炎热季节或特殊天气情况下可酌情调整。

8.3.4 在生活照料中积极地通过语言交流和非语言交流,激发婴幼儿与同伴或成人的交流互动,促进婴幼儿的语言发展。

8.3.5 为婴幼儿提供丰富的感知环境和操作材料,引导和支持婴幼儿利用视、听、触、味、嗅等各种感觉器官探索感知,获得丰富的直接经验。

8.3.6 引导婴幼儿理解和表达不同情绪,创造条件支持婴幼儿与同伴或成人的积极互动。

8.3.7 鼓励婴幼儿做力所能及的任务,理解并遵守简单规则。

8.3.8 对语言、动作、认知等方面发展明显低于生理年龄的婴幼儿,根据评估工具的筛查结果,形成个性化的支持方案。

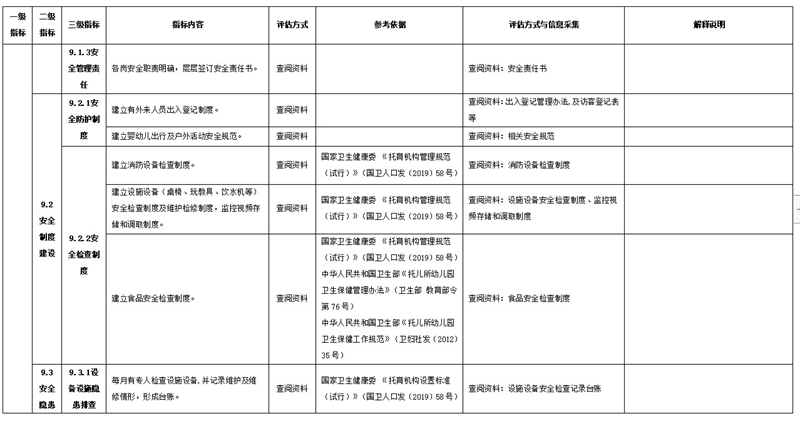

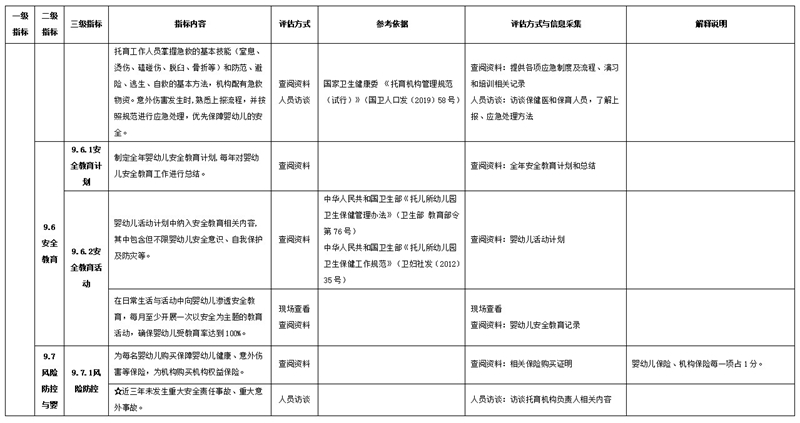

9 安全保障

9.1 安全领导组织建设

9.1.1 建立安全责任制,机构法定代表人应是机构安全第一责任人,负责托育机构的安全管理工作。

9.1.2 机构领导班子定期研究部署安全工作,并将安全工作纳入总体规划。

9.1.3 各岗位安全职责明确,层层签订安全责任书。

9.2 安全制度建设

建立健全安全防护和安全检查制度,包括但不限于外来人员出入登记制度、婴幼儿出行及户外活动安全规范、消防设备检查制度、设施设备安全检查制度及维护检修制度、监控视频存储和调取制度、食品安全检查制度等。

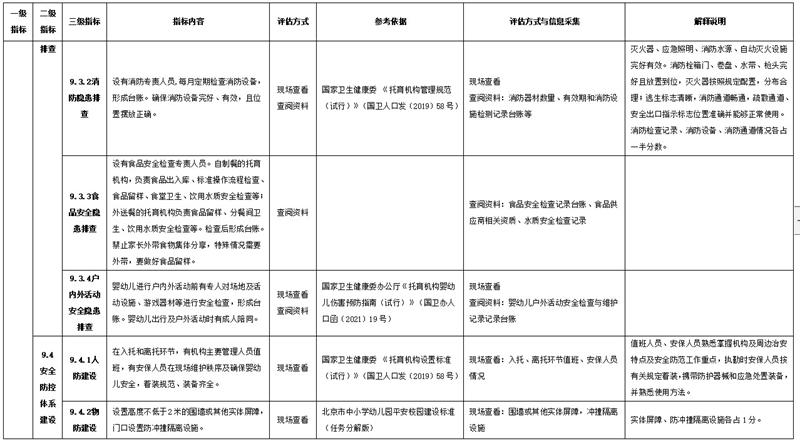

9.3 安全隐患排查

应设有专责人员,定时排查消防、设备设施、食品安全、户内外活动安全等隐患,建立安全隐患排查台账。

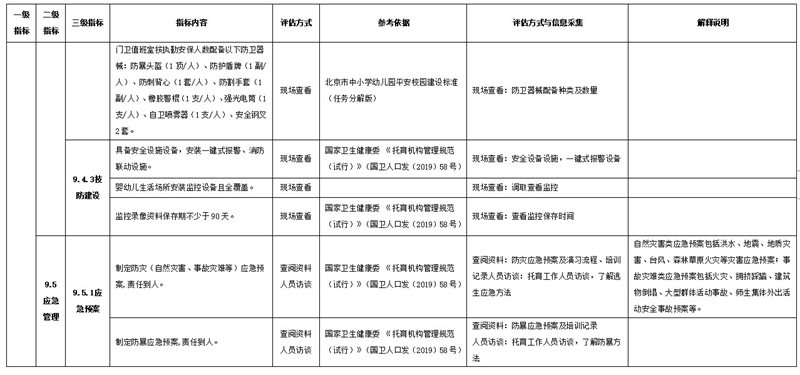

9.4 安全防控体系建设

完善人防、物防、技防等安全防控体系建设。

9.5 应急管理

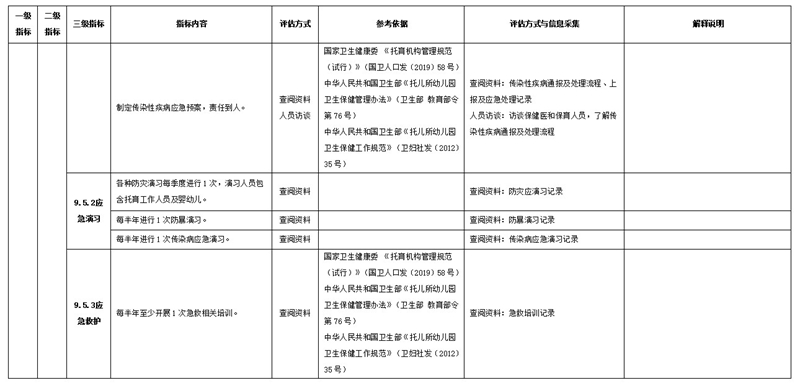

9.5.1 制定防灾(自然灾害、事故灾难等)、防暴、传染性疾病等突发事件的应急预案,责任到人。

9.5.2 定期组织突发事件的应急演习。

9.5.3 定期开展急救相关培训;托育工作人员应掌握急救的基本技能和防范、避险、逃生、自救的基本方法,在紧急情况下优先保障婴幼儿的安全。

9.6 安全教育

9.6.1 制定并落实婴幼儿安全教育工作计划和总结。

9.6.2 在日常生活与活动中向婴幼儿渗透安全教育,应确保婴幼儿受教育率达到100%。

9.7 风险防控与婴幼儿权益保障

9.7.1 为每名婴幼儿购买保障婴幼儿健康、意外伤害等保险,为机构购买机构权益保险。

9.7.2 近三年未发生重大安全责任事故、重大意外事故。

9.7.3 建立婴幼儿权益保护机制,发现婴幼儿身心健康受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的,立即向公安、民政、卫生健康、妇联等有关部门报告。

10 卫生保健

10.1 卫生保健工作制度

10.1.1 十项工作制度内容应完整。包括一日生活制度(包含婴幼儿照护内容)、膳食管理制度、体格锻炼制度、健康检查制度、传染病预防与控制制度、卫生与消毒制度、常见疾病预防与管理制度、伤害预防制度、健康教育制度、卫生信息收集制度。

10.1.2 有各项工作制度落实情况的定期检查和反馈。

10.2 健康管理

10.2.1 收托时查验婴幼儿“预防接种证”和“儿童保健记录”(或“母子健康手册”),对婴幼儿身体状况及过敏情况进行询问、登记。

10.2.2 每名婴幼儿有健康档案。

10.2.3 按照基本公共卫生要求,督促家长定期带婴幼儿进行健康检查和免疫接种,并对检查结果进行登记。

10.2.4 应做好每日晨间检查,对婴幼儿进行全日健康观察及巡视,并做好登记。

10.2.5 做好婴幼儿的视力保护,2岁以下不宜接触屏幕,2岁以上限制屏幕时间。

10.2.6 加强婴幼儿心理保健工作,对婴幼儿心理行为发育情况进行筛查,发现可能存在智力、心理、语言障碍及先天性疾患征兆比较明显的婴幼儿,及时反馈家长及相关专业人员。

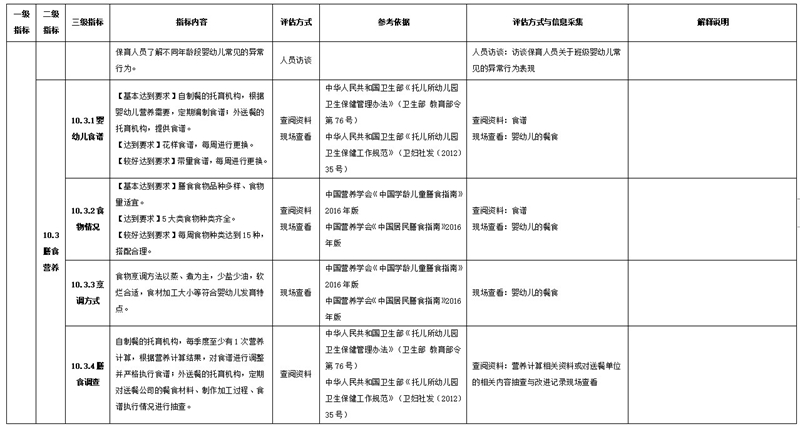

10.3 膳食营养

10.3.1 编制科学营养、均衡的食谱,并定期更换。

10.3.2 膳食食物品种多样、食物量适宜。

10.3.3 食物烹调方法符合婴幼儿发育特点。

10.3.4 定期进行膳食调查和营养评估,根据结果进行分析并对食谱进行调整。

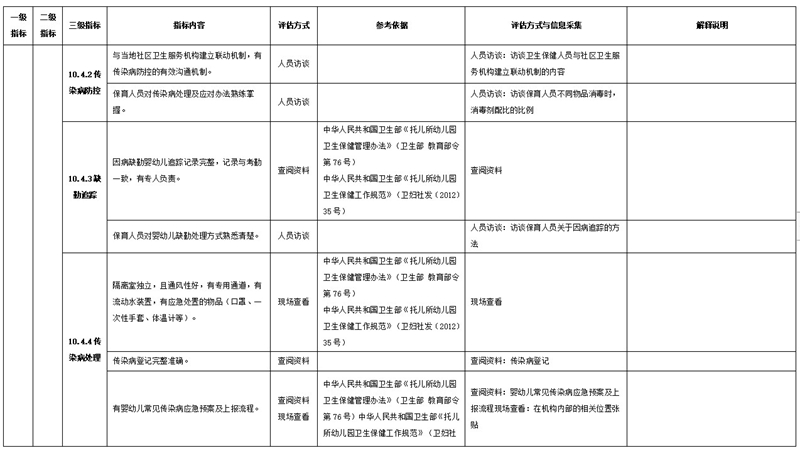

10.4 传染病管理

10.4.1 应做好日常卫生和预防性消毒工作。

10.4.2 建立与当地社区卫生服务机构的联动机制,建立传染病防控的有效沟通机制。

10.4.3 有专人对缺勤婴幼儿进行追踪管理,并做好记录。

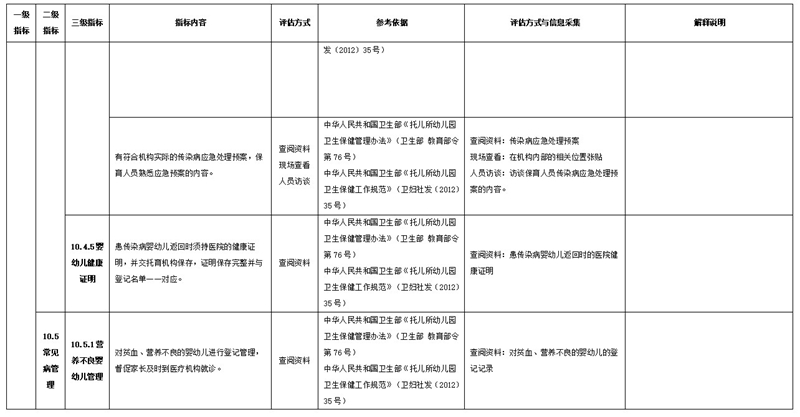

10.4.4 发现传染病或疑似传染病婴幼儿,应及时采取措施,无传染病续发或爆发。

10.4.5 患传染病婴幼儿解除隔离后,返回时应持医院的健康证明。

10.5 常见病管理

10.5.1 对贫血、营养不良以及超重、肥胖的婴幼儿进行登记管理,督促家长及时到医疗机构就诊。

10.5.2 对有药物过敏史或食物过敏史的婴幼儿进行登记,有条件的托育机构为食物过敏婴幼儿提供过敏婴幼儿特需营养餐。

10.5.3 对患有先天性心脏病、哮喘、癫痫等疾病的婴幼儿进行登记。

11 养育支持

11.1 与家长合作

11.1.1 应与新入托婴幼儿家长签订协议,对婴幼儿进行全面的了解并做好相关记录。

11.1.2 应做好对家长的信息告知(如婴幼儿作息时间安排、餐点提供、活动开展等)。

11.1.3 日常通过多种形式与家长沟通,在照护理念与方法上努力与家长达成共识,引导家庭科学育儿。

11.1.4 通过家长会、家长助教、家长委员会等多种途径,促进家长参与托育机构管理。

11.1.5 采用多种形式(如讲座、科普资料推送、与家长一起制作婴幼儿成长记录手册等)为家庭提供育儿咨询指导或者相关资源,提高家长的科学育儿能力。

11.1.6 定期开展家长满意度调查,了解家长(或主要养护者)的意见与建议,并根据其意见改进托育工作。

11.2 与社区联动

11.2.1 积极与社区联动,为社区婴幼儿及家长提供科学育儿支持(如亲子活动、入户指导、早期干预等)。

11.2.2 充分利用社区资源,支持托育机构照护服务。